冨田 尚充 理事

ごあいさつ

THE IMPLANT ORTHODONTICS CHIBA

インプラント専門外来創設者 冨田 尚充

現在、多くの歯科医院がインプラント治療を掲げているなかで、患者さまにとって「どの歯科医院でインプラント手術を行なうべきか」を決めるのは大変困難であると思います。一概にインプラント手術といっても単純な埋入術から骨造成、抜歯即時荷重・オールオン4など、さまざまな手技が包括されています。

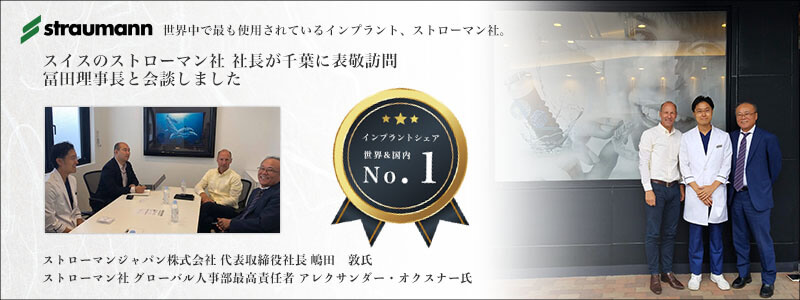

インプラント材料を扱うメーカーは世界に数百種類ありますが、当院では長きにわたって臨床研究実績があるインプラント材のみ扱っています。また、インプラント手術において最も重要なポイントは歯科医師の技術力だと考えています。

おかげさまで、私が千葉県船橋市に設立した「THE IMPLANT ORTHODONTICS CHIBA インプラント専門外来」では遠方の方も含め、多くの患者さまに来院いただき、3ヵ月先まで手術予約がとれない状況が数年間続いています。その大半が当院でインプラント埋入術をされた患者さまのご紹介によるものです。世界No.1シェアのストローマン社インプラントは千葉県内でも多く納入しています。

症例数が多いということは手術中に想定外のことが生じても、即座に対応できる引出しが多いということです。多くの患者さまのQOLを改善することは、私の生きがいでもあり、48歳(2025年現在)という年齢で、技術・知識・経験が最高のコンディションであるうちに、より多くの患者さまを助けてあげたいという使命感をより一層強くします。

どうぞ、大船に乗ったつもりでお任せください。

略歴

- 1976年生まれ

- 国学院久我山高等学校卒業

- 国立長崎大学歯学部卒業

- 東京歯科大学大学院歯学専攻 博士課程修了

所属・受講歴など

- SBC歯周形成外科コース

- 東京医科歯科大学(現・東京科学大学) 卒後研修修了

- ブローネマルクインプラントスタディーグループ

- オールオン4コース卒業(インプラント)

- 増骨技術コース修了

- 東京医科歯科大学(現・東京科学大学) サイナスリフト(増骨術)

- ヒアルロン酸認定コース修了

- ボトックス治療認定コース修了

- チーム・アトランタ 審美コース修了

- クワタカレッジ勉強会

- ノーベルガイド指導医コース修了証取得

- 米国式根管治療コース(マイクロエンド)

- SJCDマスターコース(審美・補綴(かぶせ物))

資格

- 日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医

- ISOI・DGZI Japan Authority of Implantology(国際口腔インプラント学会・ ドイツ口腔インプラント学会日本支部認定専門医)ISOI:International Society of Oral Implantology

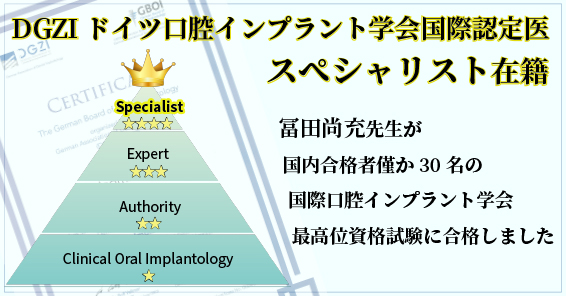

DGZI:Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie - Oral Implantology Specialist(DGZIドイツ本部認定)

- 日本歯周病学会認定医

- 日本顎咬合学会咬み合わせ認定医

- インビザライン認定

- 歯科医師臨床研修指導医

- 日本アンチエイジング歯科学会認定医

- USCアンバサダー(南カリフォルニア大学 特任大使)

- 日本歯科放射線学会准認定医

- 日本口腔科学会認定医

- 歯周病セラピスト

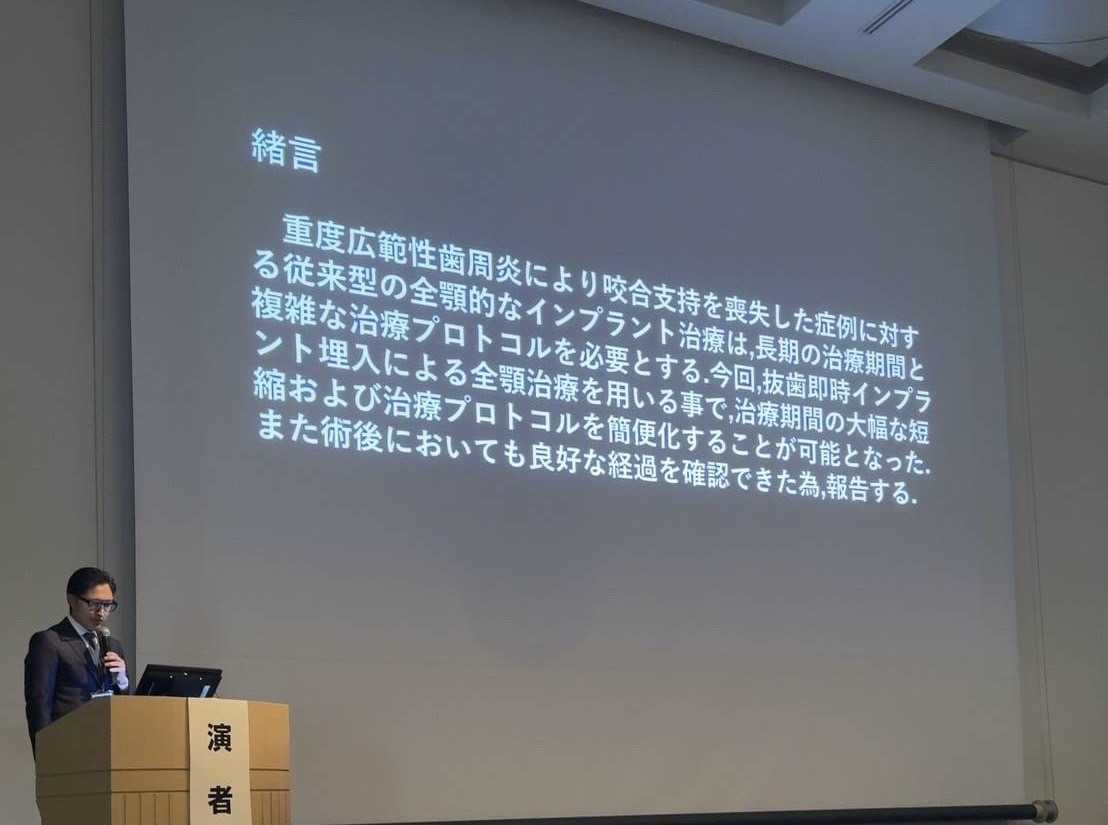

研究報告発表

- All on 4 コンセプトに基づきインプラントを埋入し、即時に咬合再建を行なった症例

- 即時荷重インプラントを用い患者のQOLの向上に貢献した1症例

- 下顎左側遊離端欠損にインプラント治療を行なった症例

- Topographical anatomy of the pronator teres muscle and median nerve: a study using histological sections of human fetuses

TV出演

認定証

インプラント治療への情熱

数々の認定資格を取得し現在も先端的な治療技術を取得するために多くの学会に参加し日々研鑽を積んでいます。

Youtubeで歯科情報を公開中

●資格・学会について

○「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」について

「公益社団法人 日本口腔インプラント学会」は、口腔インプラント学に関わる広い学識と専門的技能を有する歯科医師に対して、「口腔インプラント専門医」の資格を与えています。

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」資格取得の条件

・5年以上継続して正会員である。

・研修施設に通算して5年以上在籍している。

・日本歯科医師会会員である。

・専門医教育講座を3回以上受講している。

・同会学術大会および支部学術大会に8回以上参加している。

・同会専門医制度施行細則に定める所定の研修を終了している。

・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦を得ている。

・施行細則に定めるインプラント治療の経験がある。

・ケースプレゼンテーション試験に合格している。

・同会学術大会または支部学術大会において2回以上発表を行なっている。

・施行細則に定める口腔インプラントに関する論文業績を1編以上有している

など

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」資格保持の条件

・5年ごとに資格の更新をする。

・委員会の議を経て、理事会で更新される。

など

詳しくは、「公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医制度規程」をご覧ください。

○「ISOI・DGZI Japan Authority of Implantology(国際口腔インプラント学会・ドイツ口腔インプラント学会日本支部認定専門医)について

「ISOI(国際口腔インプラント学会)・DGZI日本支部では、インプラント医療の水準の維持・向上を図り、国民に適切な医療を提供するための一定の知識・技術を有している歯科医師に対して、「Authority of Implantology(DGZI Japan 認定専門医)」の資格を与えています。

◦DGZI Japan「Authority of Implantology(DGZI Japan 認定専門医)」資格取得の条件

・Clinical Oral Implantology(認定医)の資格を保持している。

・臨床例が50症例以上ある。

・学会の資格認定の審査に合格している。

など

◦DGZI Japan「Authority of Implantology(DGZI Japan 認定専門医)」資格保持の条件

・5年ごとに認定の更新を行なう。

・更新講習を受講する。

など

詳しくは、「認定制度規約」をご覧ください。

ISOI:International Society of Oral Implantology

DGZI:Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie

○「日本歯周病学会認定医」について

「特定非営利活動法人 日本歯周病学会」は、歯周病学の臨床的経験を通して高度な歯周治療を行なうために必要な基本的な知識と臨床技術を有する歯科医師に対して、「認定医」の資格を与えています。

◦「日本歯周病学会認定医」資格取得の条件

・3年以上継続して学会正会員である。

・同学会の認めた研修施設に通算3年以上所属し、歯周病学に関する研修と臨床経験を有する。

・同学会学術大会における認定医・専門医教育講演を2回以上受講している。

・同学会が行なう倫理に関する講演を1回以上受講している。

・認定医試験に合格している。

など

◦「日本歯周病学会認定医」資格保持の条件

・5年ごとに更新を行なう。

・施行細則に定める所定の単位を修得する。

など

詳しくは、「特定非営利活動法人 日本歯周病学会認定医 制度規則」をご覧ください。

○「日本顎咬合学会認定医」について

「特定非営利活動法人 日本顎咬合学会」は、顎咬合学や関連する領域の臨床に深い知識と経験を有し、日常の臨床でそれを実践している歯科医師に対して、「認定医」「指導医」の資格を与えています。

◦「日本顎咬合学会認定医」資格取得の条件

・日本国の歯科医師免許を取得後満4年以上、かつ顎咬合学とこれに関連する領域の歯科臨床に満4年以上従事している。

・同学会に継続して満3年以上の会員歴がある。

・同学会の咬み合わせ認定医検定試験に合格している。

など

◦「日本顎咬合学会認定医」資格保持の条件

・5年ごとに更新を行なう。

・認定期間の5年間に、細則に定める更新単位を取得する。

など

詳しくは、「特定非営利活動法人 日本顎咬合学会認定医 制度規則」をご覧ください。

○「インビザラインドクター」について

インビザラインジャパン株式会社は、実践的な内容のコースを受講し、マウスピース型矯正装置(インビザライン)による治療に必要な知識を習得した歯科医師に対し、インビザラインドクターのライセンスを与えています。日本国内の歯科医師免許を有しており、5年以上矯正治療の経験があるなどの受講要件があります。詳しくは「インビザライン・システム導入コース」をご確認ください。

○「歯科医師臨床研修指導医」について

厚生労働省は、診療に従事しようとする歯科医師に対し、厚生労働大臣の指定する病院・診療所などにおいて臨床研修を受けることを義務付ける「歯科医師臨床研修制度」を設けています。その研修歯科医に、一般歯科診療について的確に指導し、適正に評価を行なえる歯科医師に「歯科医師臨床研修指導医」の資格を与えています。

◦「歯科医師臨床研修指導医」資格取得の条件

・適切な指導体制を有している。

・7年以上の臨床経験を有し、指導歯科医講習会を受講している。または、5年以上の臨床経験と日本歯科医学会・専門分科会の認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会を受講している。

など

◦「歯科医師臨床研修指導医」資格保持の条件

・臨床研修指導のため研さんを積み続ける。

など

詳しくは、「歯科医師臨床研修制度の新旧比較」をご覧ください。

○「日本アンチエイジング歯科学会認定医」について

「日本アンチエイジング歯科学会」は、歯科におけるエイジングケアに関する研究、研修、教育により、歯科医療の診断と治療に広くエイジングケアの導入応用を行なう歯科医療従事者に対して、「認定医」の資格を与えています。

詳しくは、「会則」をご覧ください。

○日本歯科放射線学会准認定医

「日本歯科放射線学会」は、歯科医療におけるエックス線の使用に関して、基本的な知識と技量を有する歯科医師を育成することにより、安全で適正な画像検査の普及を図り、国民の保健福祉の増進に寄与することを目的とする歯科医師に「准認定医」の資格を与えています。

◦「日本歯科放射線学会准認定医」資格取得の条件

・日本国の歯科医師免許を有している

・学会の正会員である

・准認定医認定試験の受験日から遡って 1 年以内に学会教育委員会主催の生涯学習研修会を 1 回以上受講している

など

◦「日本歯科放射線学会准認定医」資格保持の条件

・3年ごとに資格を更新する

・一定の条件を満たした後に、准認定医更新試験に合格する

など

詳しくは、「日本歯科放射線学会「歯科放射線准認定医」制度規則」をご覧ください。

○「日本口腔科学会認定医」について

「特定非営利活動法人 日本口腔科学会」は、口腔領域の医療に関連する基礎的・臨床的知識ならびに診療技能を有する歯科医師に対して、「認定医」の資格を与えています。

◦「日本口腔科学会認定医」資格取得の条件

・日本国の歯科医師または医師免許証を有している。

・申請時において、大学教育施設、医療施設または研究施設に所属し、継続して5年以上、同学会正会員である。

・上記施設において3年以上、口腔医療に関する診療または研究に従事している、あるいはこれと同等以上の経歴を有している。など

◦「日本口腔科学会認定医」資格保持の条件

・5年ごとに資格の更新をする。

・所定の研修実績のすべてを満たす。

など

詳しくは、「NPO法人日本口腔科学会 認定医制度規則」をご覧ください。